ж”ҝеәңеұӮйқўжҸҗдҫӣеңәйҰҶгҖҒжҜ”иөӣж—ҘзЁӢеҚҸи°ғдёҺе…¬е…ұе®үе…ЁдҝқйҡңпјҢж Ўеӣӯз«ҜжҠҠйқ’е°‘е№ҙдҪңдёәеӮЁеӨҮпјҢе»әз«Ӣд»Һе°ҸеӯҰеҲ°дё“дёҡйҳҹзҡ„жўҜйҳҹпјҢеӯҰж ЎдёҺи®ӯз»ғеҹәең°й•ҝжңҹз»‘е®ҡпјҢеҪўжҲҗзЁіе®ҡзҡ„дәәжүҚе…ҘеҸЈгҖӮдјҒдёҡиөһеҠ©еңЁеҷЁжқҗгҖҒеҹ№и®ӯгҖҒиөӣдәӢе®Јдј зӯүзҺҜиҠӮжҸҗдҫӣиө„йҮ‘дёҺиө„жәҗпјҢеҪўжҲҗеңәең°гҖҒдәәеҠӣгҖҒиө„жң¬зҡ„й—ӯзҺҜгҖӮиҝҷз§Қз»“жһ„и®©и®ӯз»ғжҲҗжң¬жӣҙеҸҜжҺ§пјҢйҖүжқҗдёҺйҖүжӢ”д№ҹжӣҙеҠ е…¬ејҖйҖҸжҳҺгҖӮ

ж•ҷз»ғеӣўйҳҹд»ҘеҲҶеұӮеҹ№е…»дёәж ёеҝғпјҢж—ўжңүй«ҳж°ҙе№іеӨ–йғЁж•ҷз»ғжқҘжҠҠе…іпјҢд№ҹжңүжң¬ең°ж•ҷз»ғй•ҝжңҹйҷӘз»ғпјҢзҹҘиҜҶдёҺз»ҸйӘҢеҫ—д»Ҙдј жүҝгҖӮиө„жәҗзҡ„й«ҳж•Ҳй…ҚзҪ®дёҚд»…зЁіе®ҡдәҶйҳҹдјҚзҡ„з«һжҠҖеҹәеә•пјҢд№ҹдёәй•ҝжңҹжҖ§зҡ„еҸ‘еұ•жү“дёӢеҹәзЎҖгҖӮ

и®ӯз»ғдҪ“зі»ж–№йқўпјҢеҚ—дә¬жіЁйҮҚ科еӯҰеҢ–гҖҒеҲҶж®өејҸзҡ„иҝӣйҳ¶и·Ҝеҫ„гҖӮжҜҸж—Ҙи®ӯз»ғеҲҶжҲҗжҠҖжңҜгҖҒдҪ“иғҪгҖҒжҲҳжңҜдёүдҪҚдёҖдҪ“пјҢж ёеҝғе·Ҙе…·еҢ…жӢ¬и§Ҷйў‘еҲҶжһҗгҖҒж•°жҚ®и·ҹиёӘе’Ңеә·еӨҚдҪ“зі»гҖӮйқ’и®ӯиҗҘд»Ҙе‘Ёжң«еёёжҖҒеҢ–гҖҒиҠӮеҒҮж—ҘзҹӯжңҹйӣҶи®ӯз©ҝжҸ’еӯҰжңҹи®ӯз»ғзҡ„ж–№ејҸиҝӣиЎҢпјҢзЎ®дҝқеӯҰз”ҹеңЁиөӣдәӢеӯЈиҠӮд№ӢеӨ–д№ҹиғҪдҝқжҢҒзҠ¶жҖҒгҖӮеӯҰж Ўејәз»‘е®ҡеёҰжқҘзЁіе®ҡзҡ„дәәе‘ҳе…ҘеҸЈпјҢзӨҫеӣўеҢ–з®ЎзҗҶйҷҚдҪҺдәҶеҚ•зӮ№ж–ӯиЈӮзҡ„йЈҺйҷ©гҖӮ

ж•ҙдҪ“жқҘзңӢпјҢиҝҷз§Қиө„жәҗж•ҙеҗҲжҸҗеҚҮдәҶйҳҹдјҚзҡ„зЁіе®ҡжҖ§пјҢдёәз«һжҠҖж°ҙе№ізҡ„жҸҗеҚҮеҲӣйҖ дәҶжқЎд»¶гҖӮжӣҙйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜпјҢзі»з»ҹеҢ–зҡ„и®ӯз»ғдҪ“зі»и®©йқ’и®ӯдёҺдёҖзәҝйҳҹзҡ„еҜ№жҺҘжӣҙеҠ иҮӘ然пјҢжўҜйҳҹд№Ӣй—ҙзҡ„еҚҸдҪңд№ҹеҸҳеҫ—йЎәз•…пјҢжҸҗеҚҮдәҶж•ҙдёӘз»„з»Үзҡ„жҠ—йЈҺйҷ©иғҪеҠӣгҖӮ

еңЁиөӣдәӢиҝҗиҗҘдёҺзӨҫеҢәеҸӮдёҺж–№йқўпјҢеҚ—дә¬йҳҹйҖҡиҝҮжң¬ең°иҒ”иөӣгҖҒж ЎеӣӯеҸӢи°ҠиөӣгҖҒејҖж”ҫж—ҘзӯүеӨҡе…ғеҢ–еҪўејҸжҸҗеҚҮжӣқе…үеәҰгҖӮиөӣдәӢж—ҘзЁӢдёҺзҘЁеҠЎзӯ–з•Ҙд»ҘдҪҺй—Ёж§ӣеҗёеј•е®¶еәӯи§Ӯдј—пјҢзәҝдёҠзӣҙж’ӯдёҺеӣһж”ҫжҸҗеҚҮи§ӮиөӣзІҳжҖ§гҖӮеҹҺеёӮеӘ’дҪ“дёҺзӨҫеҢәе№іеҸ°зҡ„иҒ”еҠЁпјҢеёҰеҠЁе‘Ёиҫ№йӨҗйҘ®гҖҒйӣ¶е”®е’ҢдәӨйҖҡзҡ„иҒ”еҠЁж•Ҳеә”пјҢеҲқжӯҘеҪўжҲҗвҖңиөӣдәӢз»ҸжөҺвҖқзҡ„йӣҸеҪўгҖӮ

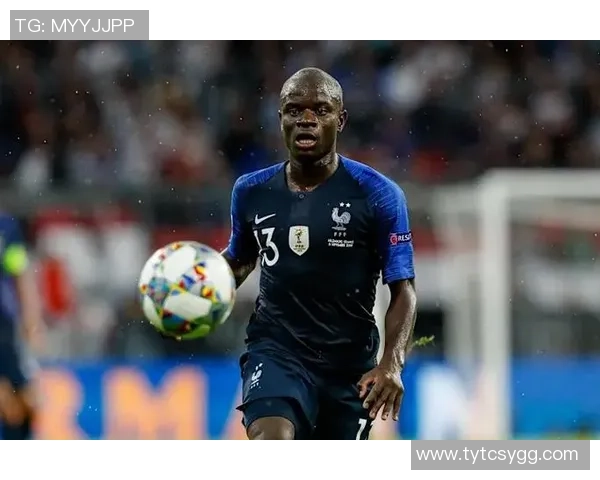

зҗғйҳҹд№ҹеңЁз§ҜжһҒдёҺж ЎеӣӯгҖҒйқ’е°‘е№ҙжңәжһ„е»әз«Ӣй•ҝжңҹеҜ№иҜқпјҢйҖҡиҝҮзҗғиҝ·ж—ҘгҖҒж•ҷз»ғе…¬ејҖиҜҫзӯүжҙ»еҠЁжӢүиҝ‘зІүдёқи·қзҰ»пјҢеҹ№е…»дёӢдёҖд»Јзҗғиҝ·гҖӮиҝҷж ·зҡ„з”ҹжҖҒе°ҡеӨ„дәҺиө·жӯҘйҳ¶ж®өпјҢдҪҶе·Із»ҸеңЁеҶ…е®№иҫ“еҮәгҖҒдә’еҠЁж·ұеәҰе’ҢеңәжҷҜеҢ–дҪ“йӘҢж–№йқўеҸ–еҫ—еҸҜж„ҹзҹҘзҡ„иҝӣжӯҘгҖӮ

еңЁзӨҫдјҡеҪұе“ҚеұӮйқўпјҢеҚ—дә¬йҳҹзҡ„ең°ж–№и®ӨеҗҢж„ҹжӯЈеңЁеўһејәгҖӮзҗғеңәжҲҗдёәе‘Ёжң«е®¶еәӯдј‘й—Ізҡ„еңәжҷҜпјҢе„ҝз«Ҙе’Ң家й•ҝж„ҝж„ҸеҸӮеҠ е…¬зӣҠи®ӯз»ғиҗҘпјҢеӘ’дҪ“е…іжіЁйҖҗжӯҘиҪ¬еҢ–дёәе“ҒзүҢдҝЎд»»гҖӮдёҺжӯӨзҗғйҳҹеҜ№еӨ–дј ж’ӯзҡ„ж•…дәӢжҖ§гҖҒеҹҺеёӮжғ…ж„ҹе’Ңж•ҷиӮІж„Ҹд№үиў«ж”ҫеӨ§пјҢиҝҷдҪҝеҫ—иөһеҠ©е•Ҷжӣҙж„ҝж„ҸеҸӮдёҺй•ҝжңҹеҗҲдҪңгҖӮе°Ҫз®Ўд»ҚеӨ„дәҺж—©жңҹйҳ¶ж®өпјҢеҮӯеҖҹеӨҡжё йҒ“зҡ„зІүдёқдә’еҠЁе’ҢжҢҒз»ӯзҡ„еҶ…е®№иҫ“еҮәпјҢзҗғйҳҹе·Із»Ҹе»әз«Ӣиө·зЁіе®ҡзҡ„е…іжіЁеәҰдёҺеҹәзЎҖж•°жҚ®пјҢдёәжңӘжқҘзҡ„жү©еј жҸҗдҫӣдәҶзј“еҶІеҢәгҖӮ

ж•ҙдҪ“жқҘзңӢпјҢиө„жәҗж•ҙеҗҲдёҺи®ӯз»ғдҪ“зі»зҡ„еҚҸеҗҢиҝҗдҪңпјҢжҳҜеҚ—дә¬д№’乓зҗғйҳҹеңЁиҝҗиҗҘеҫ—еӨұиҜ„дј°дёӯжңҖдёәз§ҜжһҒзҡ„йғЁеҲҶгҖӮ

еёӮеңәеҢ–зЁӢеәҰдёҚи¶іи®©е•ҶдёҡеҢ–收е…Ҙд»ҚеҒҸдҪҺпјҢиөһеҠ©е•ҶеҜ№жҠ•иө„еӣһжҠҘзҡ„иҜ„дј°жӣҙеҠ зҗҶжҖ§и°Ёж…ҺпјҢзҹӯжңҹеҶ…йҡҫд»Ҙдҫқиө–еҚ•дёҖжқҘжәҗе®һзҺ°жҢҒз»ӯеўһй•ҝгҖӮеңәйҰҶе®№йҮҸе’ҢиөӣдәӢ规模дёӯ欧з”өз«һзҡ„йҷҗеҲ¶пјҢзӣҙжҺҘеҪұе“Қи§Ӯдј—иҪ¬еҢ–зҺҮдёҺе•Ҷдёҡжҙ»еҠЁзҡ„ж”ҫеӨ§ж•Ҳеә”пјҢиҝ«еҲҮйңҖиҰҒж–°зҡ„еңәжҷҜеҢ–иҝҗиҗҘзӯ–з•ҘжқҘжү©еӨ§еҪұе“ҚеҠӣгҖӮж•°жҚ®еҢ–дёҺдј ж’ӯиғҪеҠӣдёҚи¶ід№ҹеңЁеҲ¶зәҰеўһй•ҝйҖҹеәҰгҖӮ

зҺ°йҳ¶ж®өзҡ„зӨҫеӘ’дёҺзҹӯи§Ҷйў‘дә§еҮәе°ҡжңӘеҪўжҲҗеҸҜжҢҒз»ӯзҡ„еҶ…е®№зҹ©йҳөпјҢи·Ёе№іеҸ°зҡ„ж•°жҚ®еҲҶжһҗгҖҒзІүдёқз”»еғҸе’ҢзІҫеҮҶиҝҗиҗҘиғҪеҠӣд»ҚеӨ„дәҺеҲқзә§йҳ¶ж®өпјҢйҡҫд»ҘеҜ№иө„жәҗй…ҚзҪ®е’ҢеёӮеңәеҸҚеә”еҒҡеҝ«йҖҹи°ғж•ҙгҖӮдҪ“иӮІдә§дёҡзҺҜеўғеҸҳеҢ–иҝ…йҖҹпјҢеҹҺеёӮд№Ӣй—ҙз«һдәүж„ҲеҸ‘жҝҖзғҲпјҢиӢҘдёҚиғҪеҪўжҲҗзӢ¬зү№зҡ„е“ҒзүҢе®ҡдҪҚдёҺжҢҒз»ӯзҡ„еҶ…е®№еҲӣж–°пјҢеҸҜиғҪиў«жӣҙеӨ§еёӮеңәиҫ№зјҳеҢ–гҖӮ

еңЁжІ»зҗҶдёҺжү§иЎҢеұӮйқўпјҢеҶ…йғЁеҚҸеҗҢзҡ„ж•ҲзҺҮд№ҹдјҡеҪұе“Қй•ҝжңҹжҲҗж•ҲгҖӮжўҜйҳҹд№Ӣй—ҙзҡ„дҝЎжҒҜдј йҖ’гҖҒи®ӯз»ғи®ЎеҲ’зҡ„и·ЁйғЁй—ЁеҚҸи°ғд»ҘеҸҠиөһеҠ©е•ҶйңҖжұӮзҡ„еҜ№йҪҗпјҢйғҪйңҖиҰҒжӣҙжё…жҷ°зҡ„жөҒзЁӢе’ҢиҙЈд»»еҲҶе·ҘгҖӮеҜ№еӨ–дј ж’ӯж–№йқўпјҢеҰӮдҪ•е°Ҷзҗғйҳҹзҡ„ж•ҷиӮІж„Ҹд№үгҖҒзӨҫеҢәд»·еҖјдёҺз«һжҠҖжҲҗе°ұж•ҙеҗҲдёәдёҖиҮҙжҖ§зҡ„е“ҒзүҢеҸҷдәӢпјҢжҳҜдёҖдёӘйңҖиҰҒжҢҒз»ӯжү“зЈЁзҡ„е·ҘдҪңгҖӮ

еҶҚеҫҖж·ұеӨ„зңӢпјҢж•°еӯ—еҢ–еҹәзЎҖи®ҫж–Ҫзҡ„иҗҪең°йҖҹеәҰд№ҹдјҡеҶіе®ҡжңӘжқҘзҡ„жү©е®№иғҪеҠӣгҖӮжІЎжңүз»ҹдёҖзҡ„ж•°жҚ®е№іеҸ°гҖҒж ҮеҮҶеҢ–зҡ„и®ӯз»ғж•°жҚ®жҺҘеҸЈе’ҢеҸҜи§ҶеҢ–зҡ„з»ҸиҗҘжҢҮж ҮпјҢз®ЎзҗҶеұӮйҡҫд»ҘеҒҡеҮәзІҫеҮҶеҶізӯ–пјҢд№ҹйҡҫд»Ҙеҗёеј•жӣҙеӨ§и§„жЁЎзҡ„иө„жң¬еҸӮдёҺгҖӮ

第еӣӣпјҢдјҳеҢ–еңәйҰҶгҖҒдәӨйҖҡдёҺзҘЁеҠЎдҪ“зі»пјҢжҸҗеҚҮи§Ӯдј—зҡ„еҮәиЎҢдҫҝеҲ©жҖ§дёҺзҺ°еңәдҪ“йӘҢпјҢжү©еӨ§й•ҝжңҹи§Ӯдј—еҹәзЎҖ并жҸҗеҚҮзҺ°еңәиҪ¬еҢ–зҺҮгҖӮ

еҹҺеёӮж–ҮеҢ–дёҺж•ҷиӮІиө„жәҗд№ҹеёҰжқҘзӢ¬зү№еўһй•ҝзӮ№гҖӮйҖҡиҝҮдёҺеҚҡзү©йҰҶгҖҒ科жҠҖйҰҶе’ҢеӨ§еһӢдјҒдёҡзҡ„и·Ёз•ҢеҗҲдҪңпјҢжү“йҖ вҖңеҚ—дә¬д№’乓зҗғйҳҹ+еҹҺеёӮж•ҷиӮІ+科жҠҖеҲӣж–°вҖқзҡ„еҸҷдәӢпјҢејҖеҗҜж–°зҡ„иөһеҠ©жңәдјҡе’ҢзӨҫдјҡд»·еҖјеҲӣйҖ гҖӮиӢҘиғҪеҪўжҲҗзЁіе®ҡзҡ„еҶ…е®№з”ҹжҖҒдёҺеҸҜжҢҒз»ӯзҡ„иө„жң¬иҝҗдҪңпјҢеҚ—дә¬д№’乓зҗғйҳҹжңүжңӣжҲҗдёәеҢәеҹҹдҪ“иӮІе“ҒзүҢзҡ„зӨәиҢғжҖ§жЎҲдҫӢгҖӮ

жңӘжқҘзҡ„жј”иҝӣи·Ҝеҫ„йңҖиҰҒжӣҙеӨҡзҡ„иҜ•зӮ№дёҺиҝӯд»ЈпјҢеңЁдҝқз•ҷз«һжҠҖж ёеҝғзҡ„йҖҗжӯҘжҠҠдҪ“иӮІеңәжҷҜд»ҺдҪ“иӮІйҰҶжү©еұ•еҲ°еӯҰж ЎгҖҒзӨҫеҢәгҖҒдјҒдёҡеӣӯеҢәе’Ңе…¬е…ұз©әй—ҙпјҢеҪўжҲҗе№ҝеҹҹзҡ„еҸӮдёҺз”ҹжҖҒгҖӮеҸӘжңүеңЁиө„жәҗгҖҒеҶ…е®№гҖҒж•°жҚ®гҖҒеңәжҷҜеӣӣдҪҚдёҖдҪ“зҡ„еҚҸеҗҢдёӢпјҢеҚ—дә¬д№’乓зҗғйҳҹжүҚиғҪе®һзҺ°зЁіеҒҘзҡ„гҖҒе…·жңүй•ҝжңҹжҖ§еҪұе“Қзҡ„жҲҗй•ҝгҖӮ